あなたは「社会心理学」と聞くと、どのような心理学をイメージしますか?

今回は、とても身近な心理学である社会心理学について、どのような心理学なのか、社会学や心理学との違いについても紹介します。

社会心理学とはどのような学問なのか?

社会心理学とは?

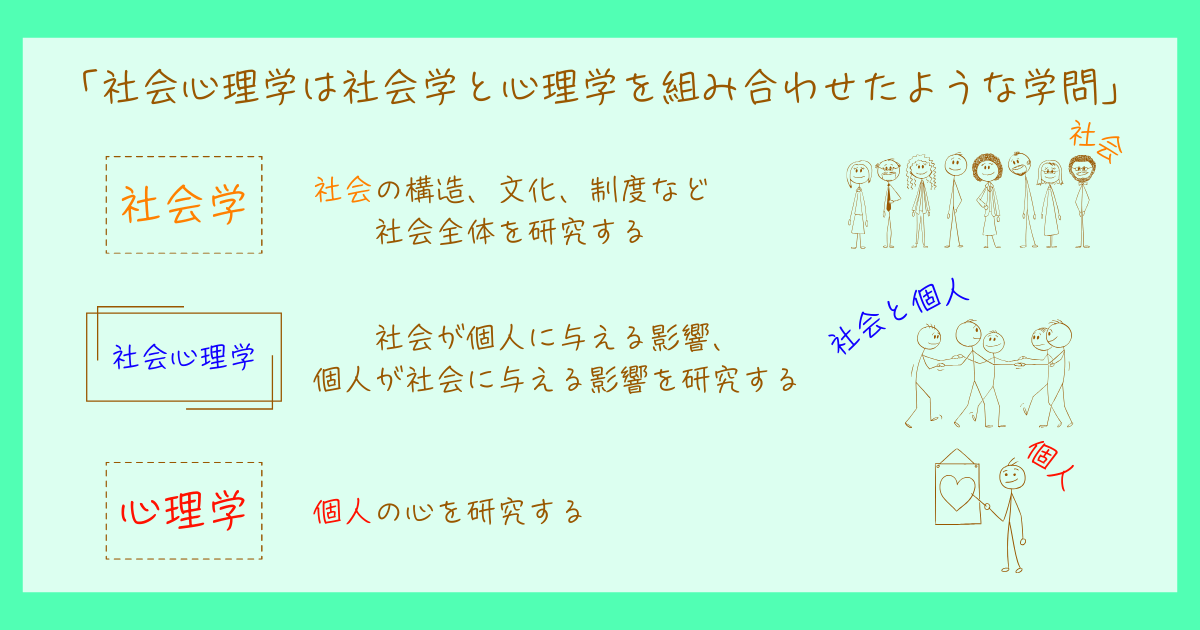

社会心理学は、「社会学」と「心理学」を組み合わせたような学問と言えるかもしれません。

社会学は人間関係についての研究が行われていて、社会の構造、文化、制度など、社会の仕組みに焦点が当てられます。自我やアイデンティティ、家族、環境問題、教育、社会格差、文化、宗教、コミュニケーション、情報、犯罪、貧困、政治など、幅広い社会現象に関する研究がされており、過去の出来事に関する歴史分析なども行われます。

社会学は、社会全体の仕組みに焦点を当てているため、社会を構成する個人の存在については、深く追求されることは多くないそうです。

一方、心理学は個人の心や行動に関することを研究する学問です。そのため、他者や社会の存在を見落としがちになってしまうことがあります。

社会学と心理学はどちらも重要な学問ではありますが、「社会全体」と「個」はそれぞれ異なる研究であるため、時には意見が偏りがちになってしまうことがあるかもしれません。

社会心理学は、社会学の視点である社会全体と、心理学の個の視点を組み合わせて、社会と個人の相互作用について研究を行っています。

社会学、心理学、社会心理学の視点の違い

社会学、心理学、社会心理学は、どのようなことを研究しているのかイメージできましたか?

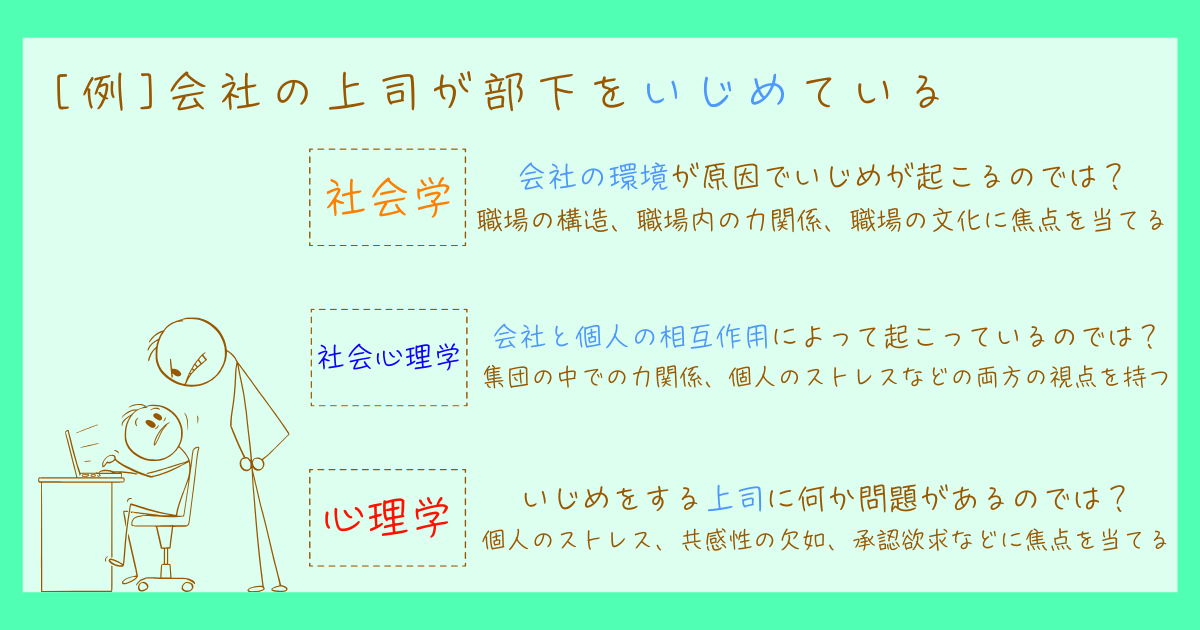

ここからは社会学、心理学、社会心理学の視点の違いについて、「会社の上司が部下をいじめている」という例を参考に考えていきましょう。

例えば、A社で上司が部下に対して、とても攻撃的な言動を繰り返し、一般的に「いじめ」と思われる状態だと仮定します。

社会学では、会社の構造、いじめに対する価値観や文化、職場内の上下関係(力関係)が原因で、いじめが起こっている可能性があると考えます。個人より会社に焦点が当てられます。

心理学では、いじめをする上司が何か問題を抱えているのではないかと考えます。例えば、ストレスを抱えていて発散させるために部下をいじめている、共感性が欠如している、承認欲求を満たしたい、優越感を感じたいなどの理由が上司にあるのではないかと捉えます。そのため、会社全体に対してではなく、上司(個人)に焦点を当てます。

このような場合は、社会学では「会社」、心理学では「上司」が研究の対象となります。

社会心理学では、会社内の集団の力関係(上下関係や同調圧力)と、いじめをしている加害者と被害者の心理の両方に焦点を当てます。さらに、いじめを止めない傍観者の心理などの研究も行います。

まとめ

今回は「社会心理学とは何か?」について紹介してきましたが、イメージは膨らんだでしょうか?

社会心理学は、どのようなことを取り扱っているのか分からず、「難しい」「とっつきにくい」と思われているかもしれません。

しかし、社会心理学は日常生活の中に取り入れられていることも多く、とても身近な心理学でもあるので、これから社会心理学をもっと楽しんでいただけるように執筆をしていきます。