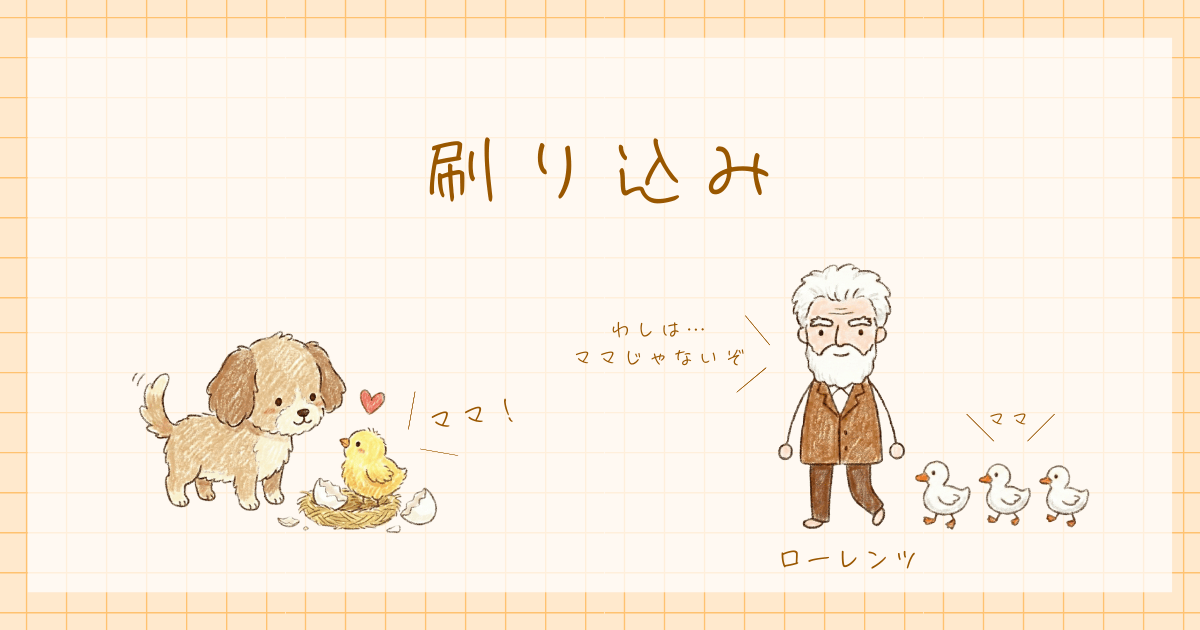

ひな鳥が犬や猫の後ろをピヨピヨと追いかけて行く動画を見たことはありますか?

生まれて初めて見た動くものを親だと認識して、動くものの後を追いかけるヒナの習性は、「刷り込み」と呼ばれる現象で、離巣性の鳥のヒナに見られます。

今回は、刷り込みの特徴や心理学との関係について紹介していきます。

刷り込みとは?

ヒナは生まれて初めて見た動くものについて行く!?

アヒルやニワトリ、カモなど離巣性の鳥類は、生まれた直後に見た動くものを親だと認識して、後をついて行く「刷り込み」という反応をします。

刷り込みは、特定の時期に与えられた刺激が、反復的な学習を行わなくても、半永久的に消えない現象です。

動物学者のローレンツが発見しました。インプリンティングや刻印づけと呼ばれることもあります。

アヒルは動くものを親だと認識しますが、カモは動きに加えて鳴き声がないと親と認識しないことが分かっているので、刷り込みの条件は鳥類の種類によって違います。

刷り込みは、親鳥と同じ姿をしていなくても起こるため、たまたま殻を破ったときに犬や猫、人など動く生き物を見たら、誰であっても後を必死に追いかけるようになります。

動くものであれば親だと認識するため、光の点滅やラジコンなどの動くおもちゃを親だと思うこともあります。

刷り込みの特徴

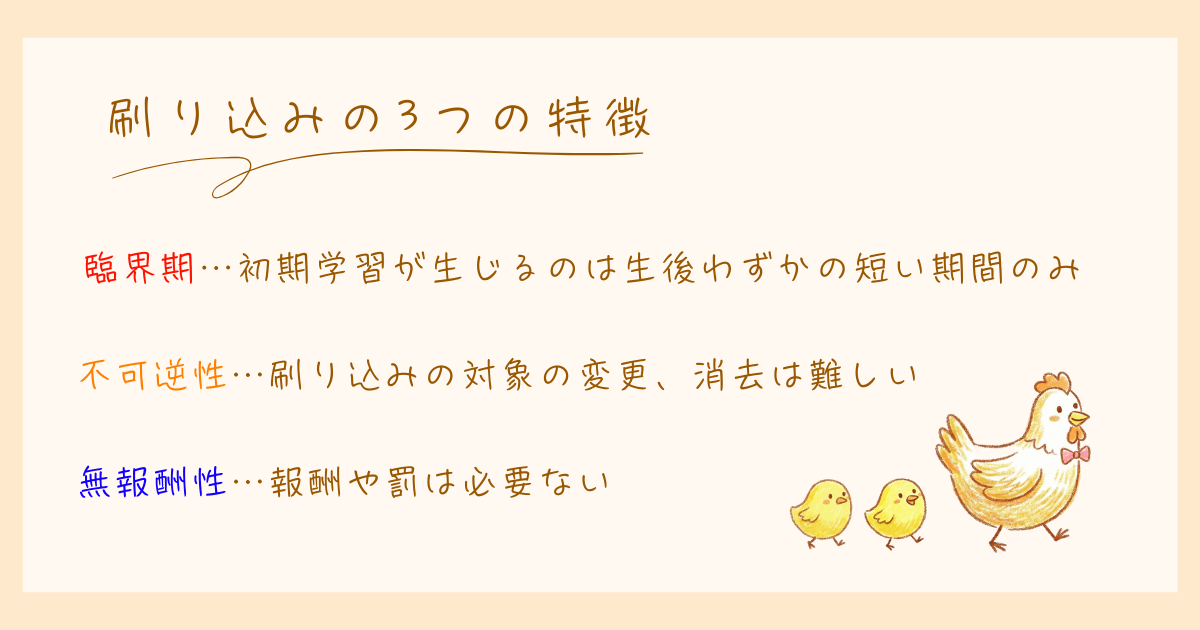

鳥のヒナの刷り込みは、臨界期という生後わずかの期間に生じて、この期間を逃すと刷り込みを成立させることが困難になります。

そして、刷り込みが成立すると、刷り込みの対象をほかの生き物に変更することや、刷り込みをする前の状態に戻すことはとても難しい(不可逆性)です。

動物学者のローレンツは、ハイイロガンを人工孵化させていたときに、たまたまヒナがローレンツを見てしまったことで、後追いをされるようになったそうです。

その後、ほかの鳥と生活をさせても、ヒナはほかの鳥の後を追うことはなく、ローレンツの後をついて回ったそうです。それだけ聞くと、とても可愛らしい気がしますね…

離巣性の鳥のヒナは、親鳥の後をついて歩くことで、食べ物の探し方や身を守る方法を学んでいると考えられています。すべての鳥が刷り込みをする訳ではなく、刷り込みが成立しない種類の鳥もいます。

オペラント条件づけとの違い

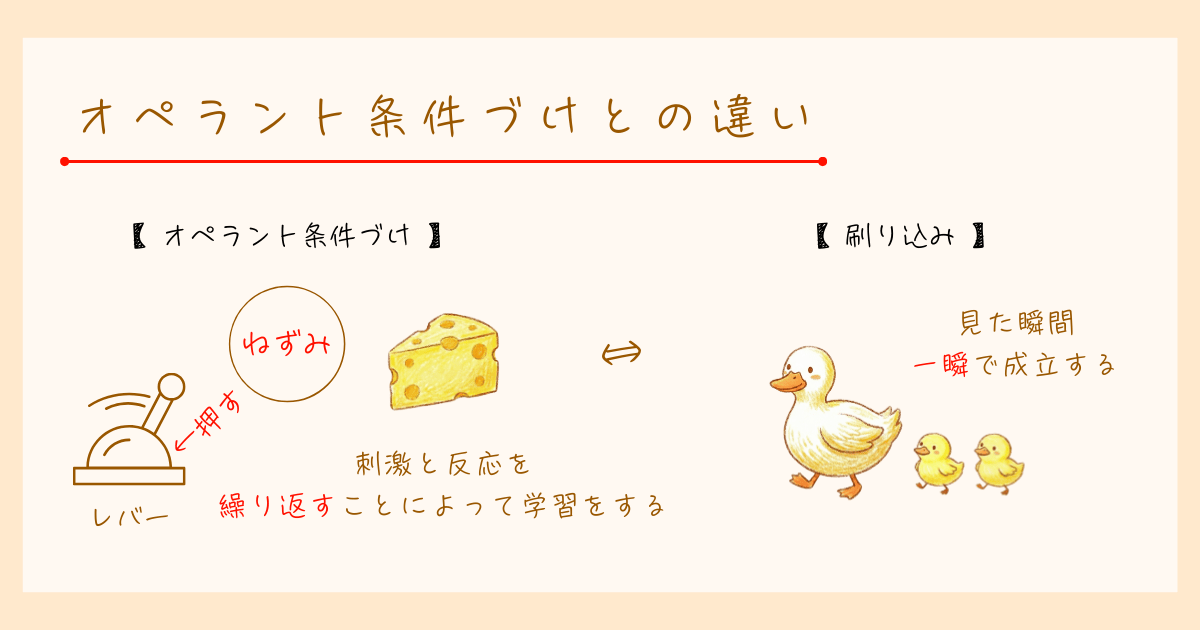

オペラント条件づけは、ネズミがたまたまレバーを押したときに報酬(エサ)が出てきて、それを繰り返すうちにレバーを押せばエサが出ると学習することで、レバーを押す回数が増えるというものです。

逆に、レバーを押したときに嫌なこと(罰)が起これば、レバーを押さなくなるため、報酬や罰によって行動が変化します。

一方、刷り込みは一瞬で成立するため、オペラント条件づけの理論では説明ができません。

刷り込みは、報酬や罰を必要としないため、動物が本能的に持っている能力と言えるでしょう。

この刷り込みは、自分の欲求を満たしてくれた結果として、二次的に親への愛着が生まれるという二次的動因説を覆す発見でした。

二次的動因説

まとめ

刷り込みは初期学習の重要性や人の学習への応用、愛着に関するその後の研究に影響を与えました。

心理学の実験では、動物の行動を観察することで明らかになったことがたくさんあります。

次回は、ハーロウのサルの行動を観察した代理母実験について紹介します。

ハーロウの代理母実験