発達心理学では愛着の研究が多く行われていますが、ハーロウが行った有名な実験があります。

今回は、ハーロウの代理母実験について紹介します。

ハーロウの代理母実験

代理母実験とは?

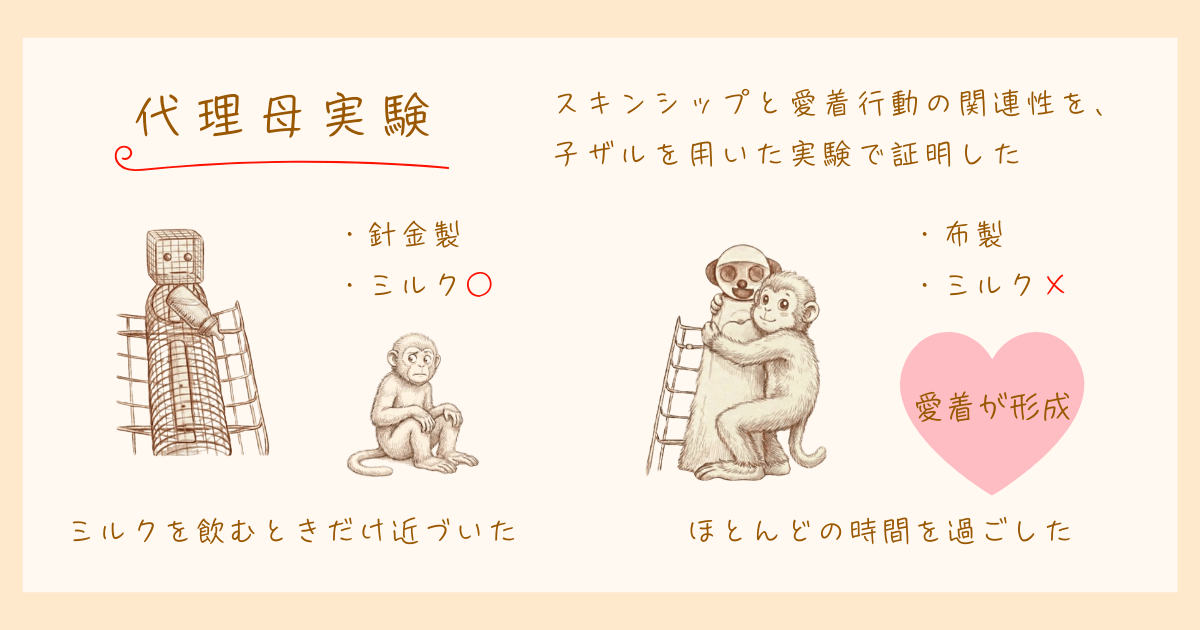

代理母実験とは、スキンシップと愛着行動の関連性(愛着形成)を調査するために、ハーロウが行った実験です。

ハーロウは、針金製で「ほ乳瓶」を持つ代理母と、柔らかい布製で「ほ乳瓶」を持たない代理母を用意しました。子ザルを母ザルと引き離して、子ザルがどちらの代理母と愛着を形成するのか観察しました。

その結果、子ザルはミルクを飲むときには針金製の代理母に近づきましたが、ほとんどの時間を布製の代理母と過ごしました。また、恐怖刺激が与えられた場合にも、布製の代理母にしがみついていました。

この実験によって「親子の愛着」は、ミルクを飲ませてくれるという生理的欲求を満たした結果として生じるのではなく、スキンシップやぬくもりなどの身体的接触が、愛着形成に大きく影響していることが分かりました。

二次的動因説が見直されるきっかけに

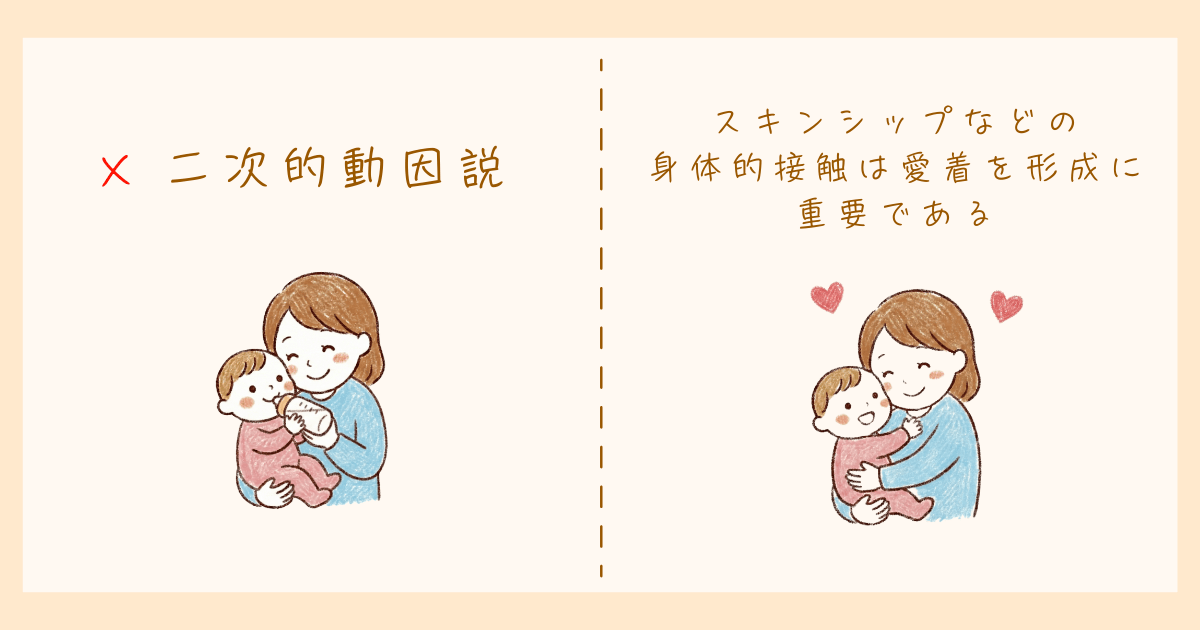

二次的動因説は、生理的欲求(ミルクを飲みたい)を母親が満たした結果として、子どもが母親に愛着を持つという考え方です。

二次的動因説が正しいとすると、子ザルはミルクを飲むことができる針金製の代理母と愛着を形成するはずです。

しかし、子ザルはミルクが飲めない布製の母と一緒にいる時間が多かったため、愛着は授乳によって形成されている訳ではないと証明され、二次的動因説は否定されました。

二次的動因説

ハーロウの実験の問題点

代理母実験は、二次的動因説を見直すきっかけとなる実験でした。さらに子育てにおけるスキンシップの重要性を示し、愛着理論の発展に貢献しました。

しかし、生まれて間もない子ザルを母親と引き離して実験を行ったことで、子ザルに無気力や落ち着かないなどの精神的異常が現れました。さらに社会性を身に着けることができなかったため、仲間と交流することができなくなったようです。

ハーロウの代理母実験は、子ザルに精神的苦痛やトラウマを与えるもので、動物虐待ではないかという意見もあり倫理的に批判されています。

動物を用いた実験は、心理学の研究で現在も行われています。動物実験を行う際の動物の扱い方、動物が受ける苦痛やストレスは問題視され、ハーロウの実験を機に多くの議論が行われました。

現在は、動物実験を行う際のガイドラインが定められていて、過度なストレスや苦痛を与えることがないよう基準が定められています。

まとめ

今回は、ハーロウの行った代理母実験について紹介しました。

心理学を学ぶことができる大学では、ネズミなどが飼育されていて、研究が行われていることもあります。

ハーロウが行ったような実験は、現在では倫理的に行われることがありません。大学では、動物実験を行うときの注意点や倫理観を学び、動物の世話は学生も責任をもって行っています。