小学校では2018年度から、中学校では2019年度から「特別の教科」として位置づけられた道徳の授業。

道徳性の発達は、発達心理学や教育心理学における重要なテーマで、心理学者も研究を行っています。

今回は、コールバーグの「ハインツのジレンマ課題」と「道徳性発達理論」を紹介します。

ハインツのジレンマ課題

ハインツの行動は正しいのか…?

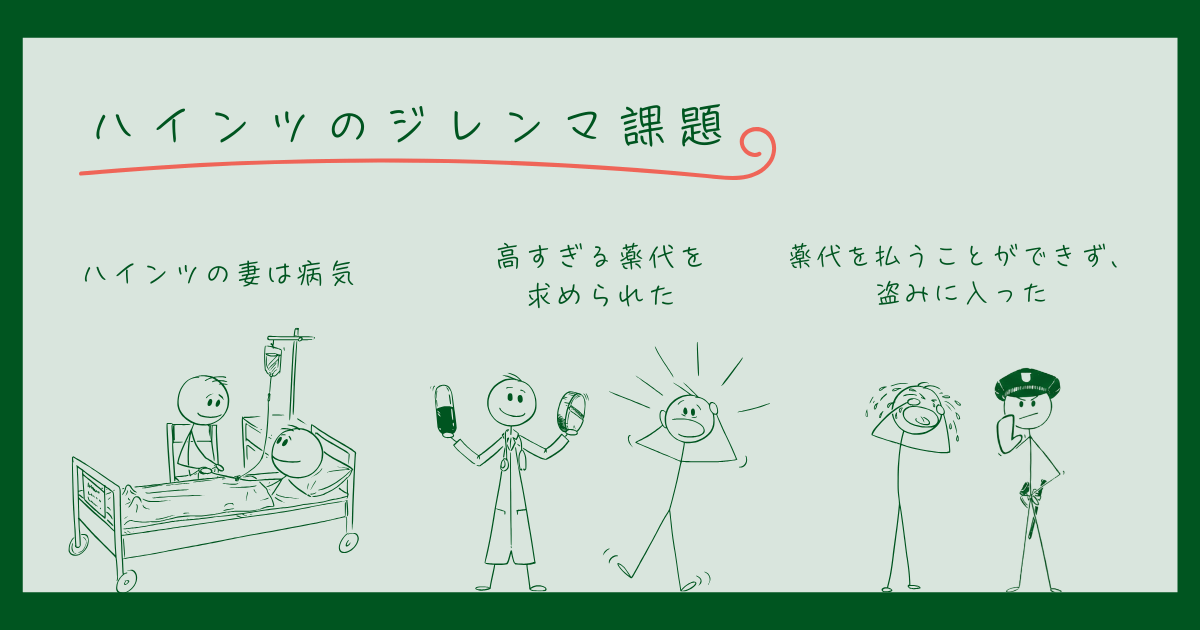

ハインツのジレンマ課題とは、コールバーグが道徳性の発達を研究するために作成した課題です。

コールバーグは、10歳以上の男性に道徳的な葛藤を含むハインツのジレンマ課題を聞かせて、ハインツの行動は「正しいか間違っているのか」、さらに「なぜそう思ったのか」の回答を求めました。

コールバーグは、「そう思った理由」の内容を精査して、コールバーグは道徳性の発達段階を3水準6段階にまとめました。

あなたは、ハインツのジレンマ課題を読んでどのように考えましたか?

ハインツのジレンマ課題は、改変されて学校の授業などで使用されています。

コールバーグの道徳性発達理論

スクロールできます

| 水準 | 段階 | 内容 |

| 前慣習的水準 | 罪と服従志向 | 罰を受けないことを優先、服従する |

| 道具主義的な相対主義 | 自分の欲求が満たされるときに従う | |

| 慣習的水準 | 他者への同調または「よい子」志向 | 他人から好まれるかを重視する |

| 法と秩序志向 | 法律や秩序を重視する | |

| 脱慣習的準 | 社会的契約、法律尊重、個人の権利志向 | 個人の権利や社会的公平さも考慮する |

| 普遍的な倫理的原則の志向 | 正義や尊厳、平等を重視する |

コールバーグは、ハインツのジレンマ課題の結果をまとめ、道徳性発達理論を提唱しました。

前慣習的水準は、小学校低学年に見られる段階で、利己的な思考や損得で判断する傾向があります。

慣習的水準になると、規則を守ること、世間体などの他者や社会からの視点から判断することができるようになります。

道徳性発達理論は、国や文化、個人の価値観によって、発達の段階や年齢に違いがあると考えられています。