誰かから「絶対にしてはいけない」と言われてやってみたくなったり、「しなさい」と言われて急にやる気を失ってしまったという経験はありませんか?

人は自由が制限されそうになると反発する心理が働きます。今回は、「心理的な抵抗」について一緒に考えていきましょう。

心理的リアクタンス理論とは?

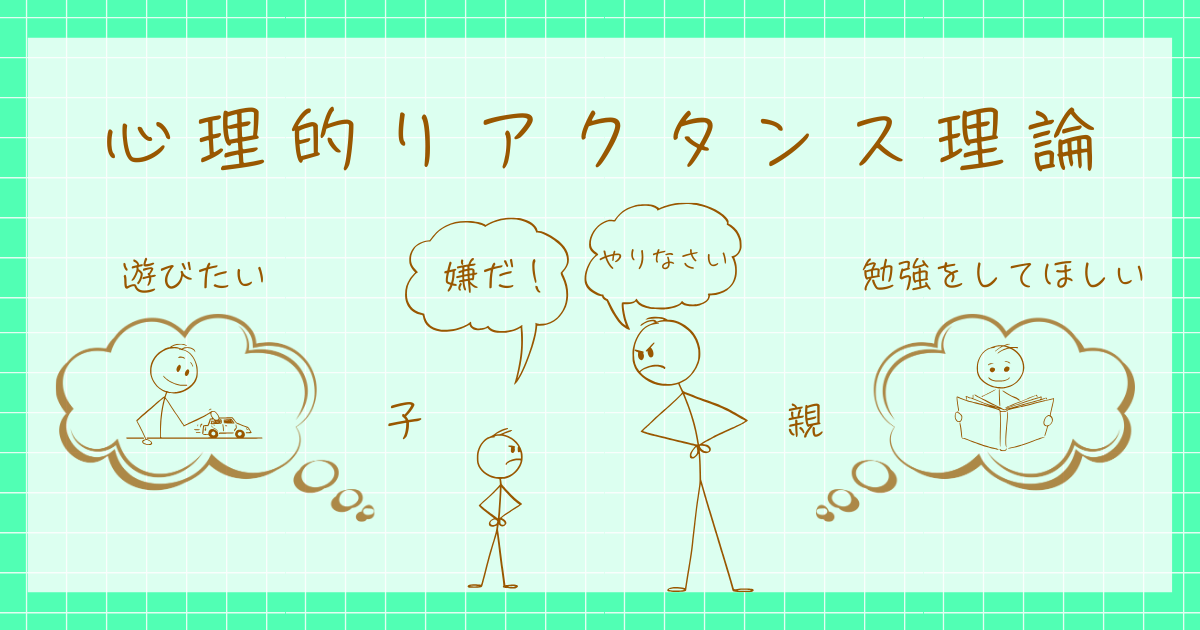

心理的リアクタンス理論

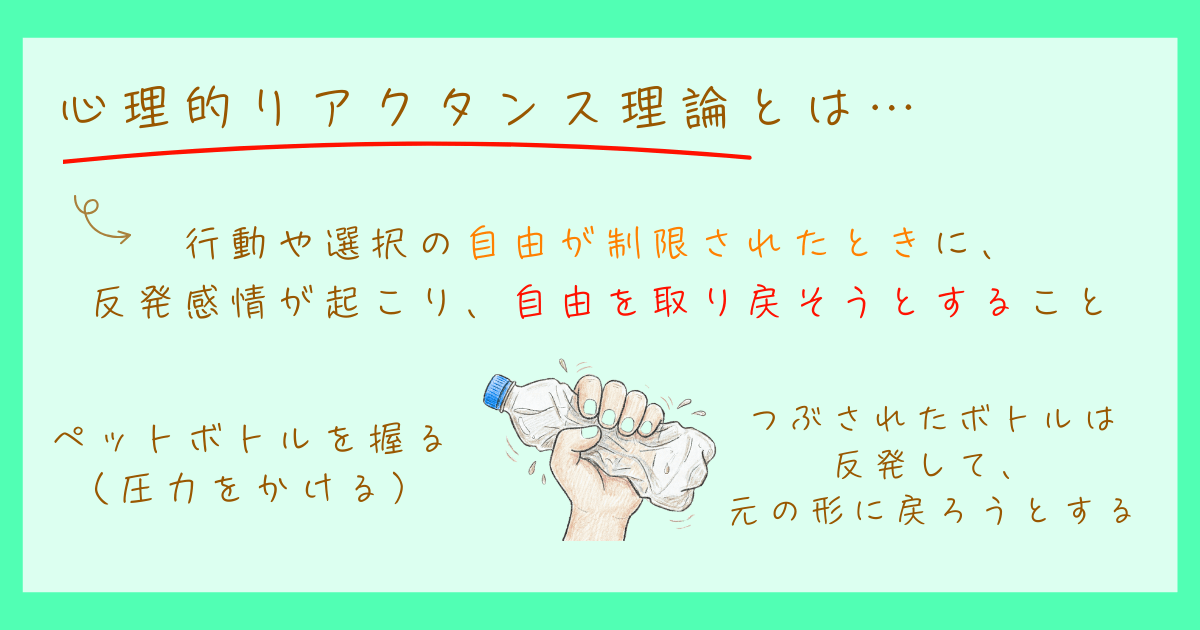

人は行動や選択の自由が制限されたときに反発感情を抱きやすく、自由を取り戻そうとする心理的な抵抗が生じます。このような心理的抵抗を心理的リアクタンスと言います。

自由に選択することができないと感じると、人は危機感を覚えて選択権を取り戻そうとします。

ペットボトルや風船などに力を加えると、圧力が加えられたところが凹みますが、つぶされたものは反発して元の形状に戻ろうとします。このようなイメージをしてみると分かりやすいかもしれません。

高圧的な言葉は、相手がほかの選択肢を選ぶことができなくなるため、心理的リアクタンスが生じやすくなります。

「~しなさい」「~してはいけない」「言うことを聞きなさい」という説得は、選択の自由の侵害と捉えられ、説得の効果が弱くなります。

心理的リアクタンス理論の例

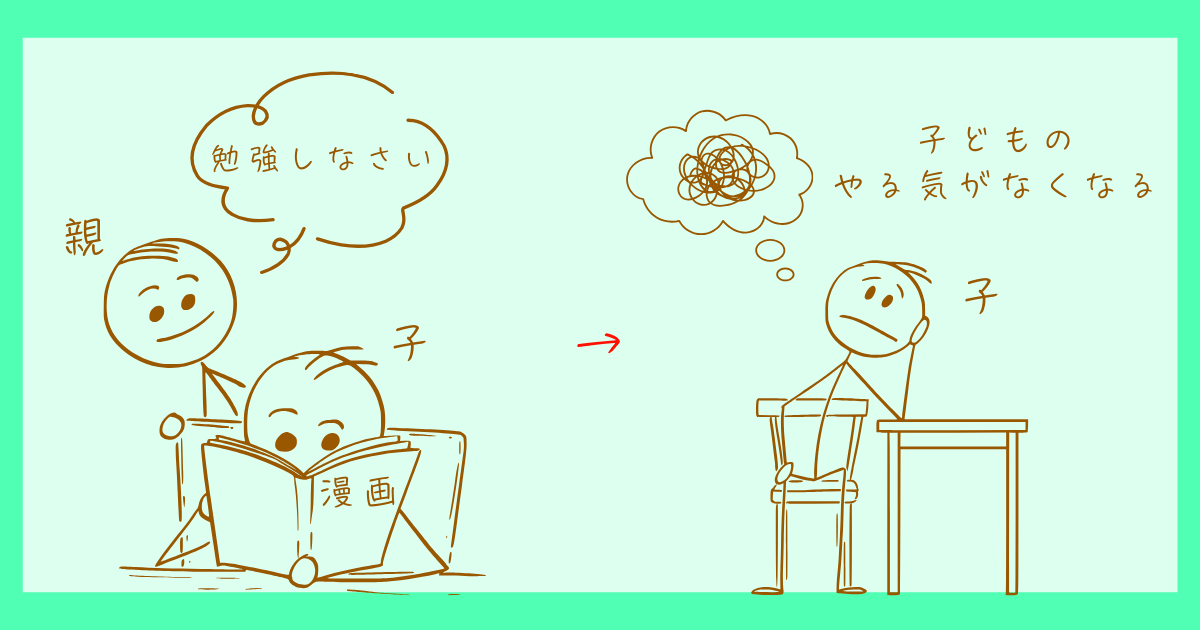

心理的リアクタンス理論の一例に、子どもへの声掛けとやる気の関係が挙げられます。

子どもに「勉強をしなさい」と親が声をかけると、子どものやる気がなくなってしまうことがあります。

「勉強をしなさい」といわれることで、「勉強をしない」という選択の自由が失われるため、子どもは反発感情を抱きやすくなります。

説得しようと思ったことが逆効果になることを、ブーメラン効果と言います。

心理的リアクタンス理論の例その2

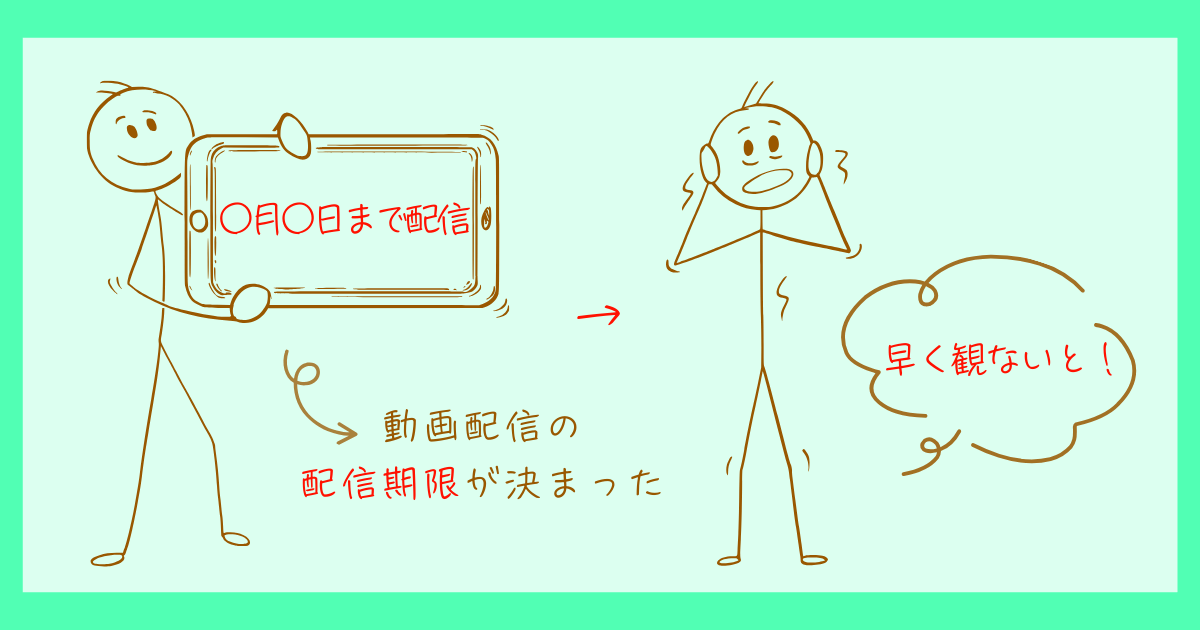

動画配信サービスで、少しだけ興味がある映画が配信されていました。しかし、しばらくすると配信終了が決まって、1週間後に観られなくなることが分かりました。

いつでも観られると思っていた映画が観られないと分かると、「観る」という選択の自由が侵害された気分になって、心理的リアクタンスが生じます。

それまで絶対観たかったわけではないのに、配信終了が決まった映画が急に観たくなるのは、日常でも起こる心理的リアクタンスの一例です。

まとめ

今回は、行動や選択の自由が脅かされたときに、反発して自由を取り戻そうとする心理的リアクタンス理論を紹介しました。

心理的リアクタンス理論は、ブレームが1966年に提唱した理論です。

次回、心理的リアクタンス理論に関連する「ブーメラン効果」と「カリギュラ効果」についても紹介していきたいと思います。