子どもの頃、おやつを食べてはいけないと言われたり、この箱はさんへの贈り物だから絶対に開けてはいけないと言われて、無性におやつを食べたくなったり、箱を開けてみたくなったという経験はありませんか?

絶対にしてはいけないと言われると、関心がなかったことでも、一気に興味が惹かれてやってみたくなってしまうことがあります。

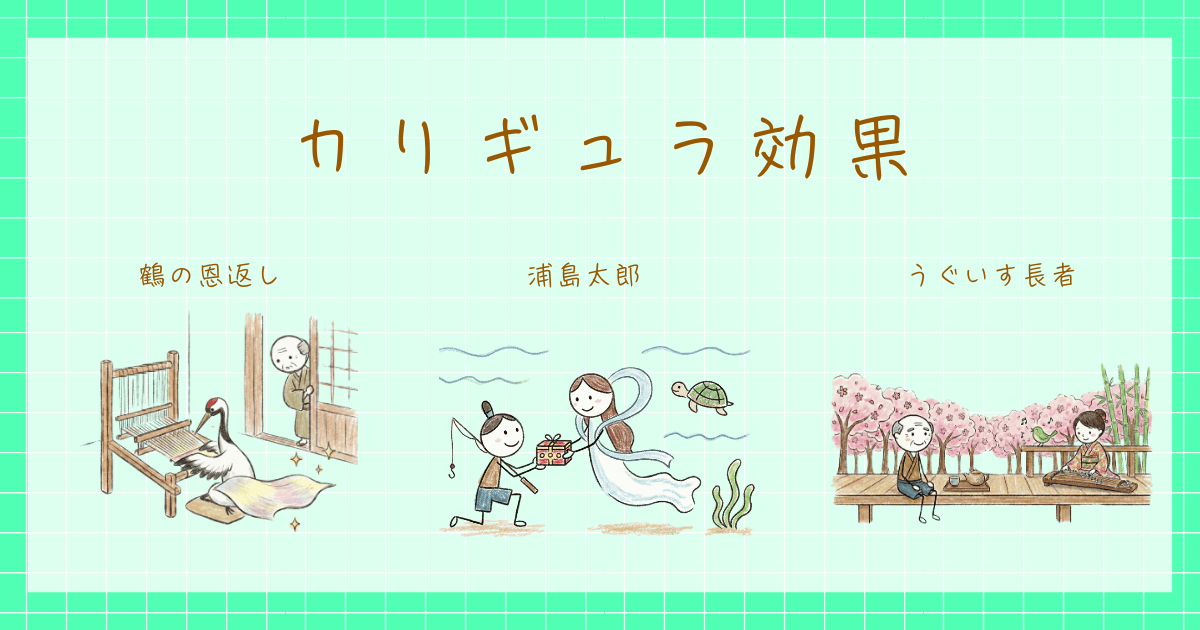

今回は、カリギュラ効果の由来や日本の昔話を例に解説していきたいと思います。

カリギュラ効果とは?

カリギュラ効果とは何か?

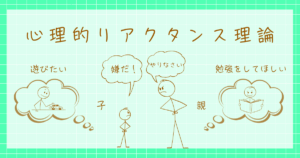

カリギュラ効果とは、「やってはいけない」と禁止されたときに、それまで興味がなくても、禁止されたことで関心が高まってやってみたくなってしまう心理現象です。

「やってはいけない」「見てはいけない」と何かを禁止されたとき、人は自由に選択することができないため心理的リアクタンスが生じます。

カリギュラ効果は、暴君として知られるローマ皇帝カリグラを題材とした映画の「カリギュラ」が名前の由来となっています。

「カリギュラ」は過激な描写だったため、アメリカのボストンなどで一部上映が禁止されましたが、それが逆に人々の興味を惹いてヒットしたというエピソードがあります。

関連記事

絶対に開けてはならないを破ってしまう主人公たち

日本の昔話にはカリギュラ効果の分かりやすい例がたくさんあります。

多くの人が知っている「鶴の恩返し」や「浦島太郎」は、カリギュラ効果の心理現象がとても分かりやすく描かれています。

鶴の恩返しは「絶対に部屋の中を見ないでください」と鶴(女性)が伝えましたが、おじいさんが部屋の中の様子が気になってしまい開けてしまうというエピソードがあります。

浦島太郎は乙姫様から「玉手箱を開けてはいけない」と言われていたのに、玉手箱が気になって開けてしまいおじいさんに変わってしまったというラストを迎えます。

あまり馴染みがないかもしれませんが、「うぐいす長者」または「見るなの屋敷」と呼ばれている昔話でも、「13番目の座敷だけは絶対に入ってはいけない」と言われましたが、男性は気になってついに部屋を覗いてしまったところ、きれいな座敷が跡形もなく消えてしまうというオチがあります。

すべてのお話に共通することは、「絶対にしてはいけない」と言われたことで、主人公が返って禁止されたことに興味を持ってしまって、禁止されていた行動を起こす点です。

カリギュラ効果が垣間見える神話や物語は世界中にあるので、興味のある方はぜひ調べてみてください。

ブーメラン効果との違い

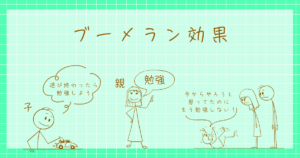

ブーメラン効果とカリギュラ効果は共に、心理的リアクタンス理論が関係していて、心理的リアクタンスによって引き起こされます。

ブーメラン効果は、相手に自分の考えを説得しようとしたときに、説得が逆効果になって、相手が自分の意図とは反対の行動を取ることです。

カリギュラ効果は、「禁止」や「制限」されることによって、その禁止または制限された対象への興味・関心や欲求が高まって、却ってやりたくなってしまう心理現象です。

ブーメラン効果は「反発」によって、説得の意図とは「逆」の行動を取る。

カリギュラ効果は「禁止」されることで対象への「興味」「欲求」が高まった結果、その行動へ向かう。

関連記事