子どもと母親の愛着は、どのように形成されていくのでしょうか?

今回は、愛着に関するひとつの説を唱えたシアーズの二次的動因説を紹介します。

シアーズの二次的動因説

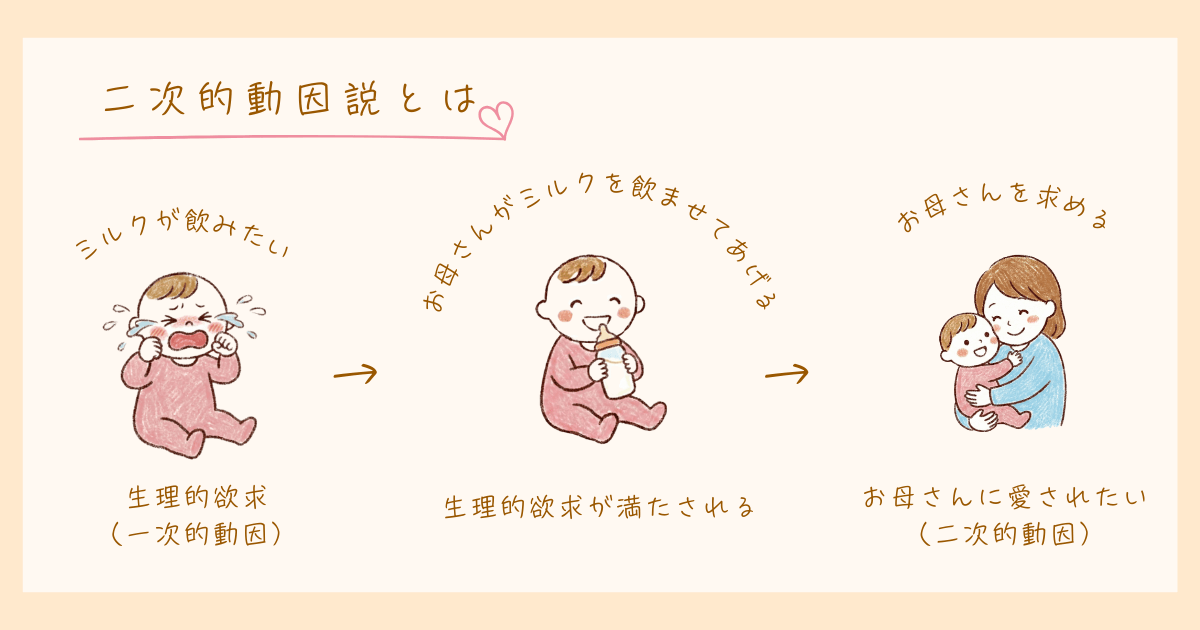

二次的動因説とは?

二次的動因説とは、お腹が空いた、喉が渇いたなどの生理的欲求(一次的動因)を、母親が満たすことによって、母親から愛されることを子どもが求める(二次的動因)という説です。

子どものミルクを飲みたいという生理的欲求を、母親がミルクをあげて空腹を満たすことで、子どもは母親への愛着を持つようになるとシアーズは考えたようです。

あなたはこの説について、どのように感じましたか?

二次的動因説への反論

母親がミルクをあげる、着替えや冷暖房を調整して寒さや暑さを軽減するなど、生理的欲求さえ満たせば、子どもは母親への愛情欲求を持つようになるのでしょうか…?

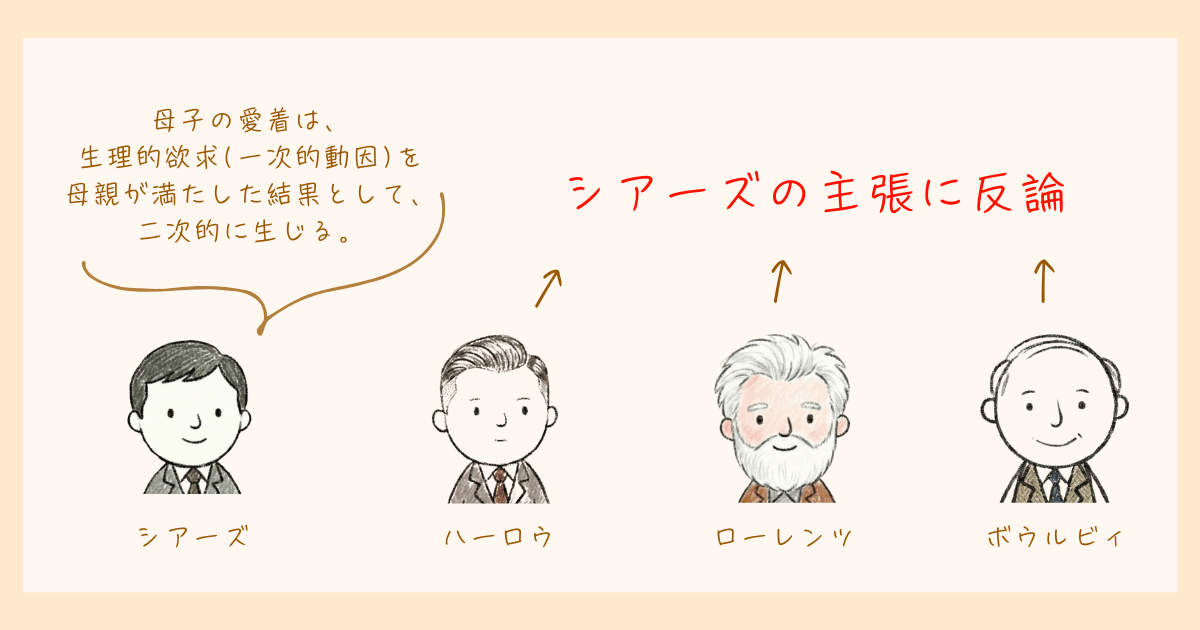

この二次的動因説は、オペラント条件づけの理論が基盤となっていますが、発達心理学が発展するにつれて、シアーズの主張に反論する人物が多く現れました。

二次的動因説は、この説に疑問を持った人たちが愛着に関する研究をしていくきっかけとなりました。

また愛着理論が確立する前の段階で、愛着形成の過程を説明するうえで一定の役割を果たしました。

二次的動因説に疑問を持ったハーロウ(代理母実験)、ボウルビィ(愛着理論)らが、愛着についての研究を行って、発達心理学はさらに発展していきました。

まとめ

二次的動因説については、違和感を感じたかもしれません…。

二次的動因説は、ボウルビィによって否定されました。この説に対して疑問を持って反論をする形で、愛着の研究が進んだため、否定されましたが発達心理学の発展に影響を与えた説となっています。