「この人はとても魅力的で素敵な人だな」と感じたり、逆に「この人とは仲良くできないかも、苦手な人だな」と感じたことはありませんか。

同性・異性に関わらず、自分が好意を抱ける人と、あまり好意的に思えない人がいるのではないでしょうか。

今回は、人がどのような相手に魅力を感じるのか、また嫌悪感を持つのかという「対人魅力」を紹介していきます。

対人魅力を規定する4つの要因

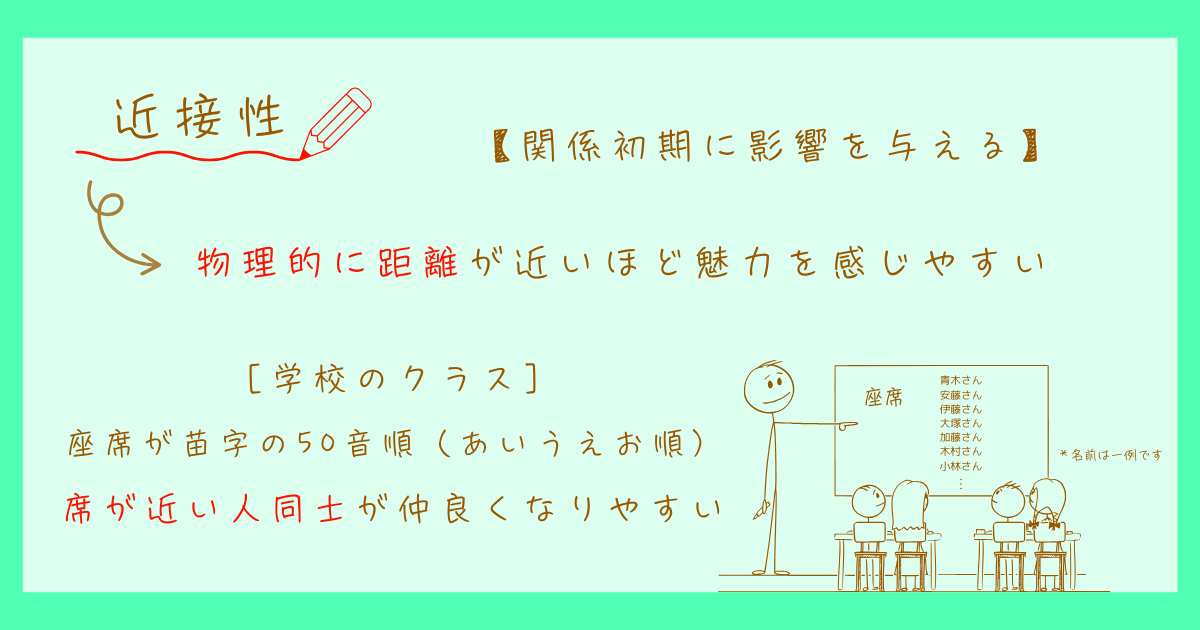

近接性

「近接性」とは、物理的に距離が近い人ほど魅力を感じやすいことを指します。

家の距離、座席、学校の出席番号など、距離が近い人同士が仲良くなりやすいです。

シーガルは、知り合ってから6週間が経過した警察学校の訓練生を対象に、近接性と対人的魅力の関係性を調査しました。その結果、アルファベット(名前の順番)が近い人が友人になる確率が高いことが分かりました。

日本の学校では、苗字の50音順(あいうえお順)で、座席が決まることがあります。もしかすると、初めて仲良くなった友達が、前後左右の近い席の人だったということがあるかもしれませんね。

近接性は、関係初期の対人魅力に影響を与えます。

類似性

「類似性」は、自分と似ているところがある人に好意を持つことです。

「類は友を呼ぶ」ということわざがありますが、同じ趣味がある人や、同じスポーツをやっている人は、お互いに好意を持ち友人になりやすいと考えられます。

近接性は関係の初期に影響を与えますが、次第に似ている人同士が仲良くなっていくため、より深い人間関係を作っていく段階では、類似性が強い影響を与えます。

類似性が対人魅力を高める理由として、自分の意見を相手が認めてくれる可能性が高いこと、相手の言動を予測しやすいことが挙げられます。

類似性は人間関係を深めることができますが、逆に反対の類似性を持つ人同士が集まると、嫌悪を抱くことがあります。応援しているスポーツチームが同じであれば団結できますが、異なるチームを応援している人とは、衝突してしまうこともあるかもしれません。

社会心理学では、類似性についてさまざまなことが研究されています。

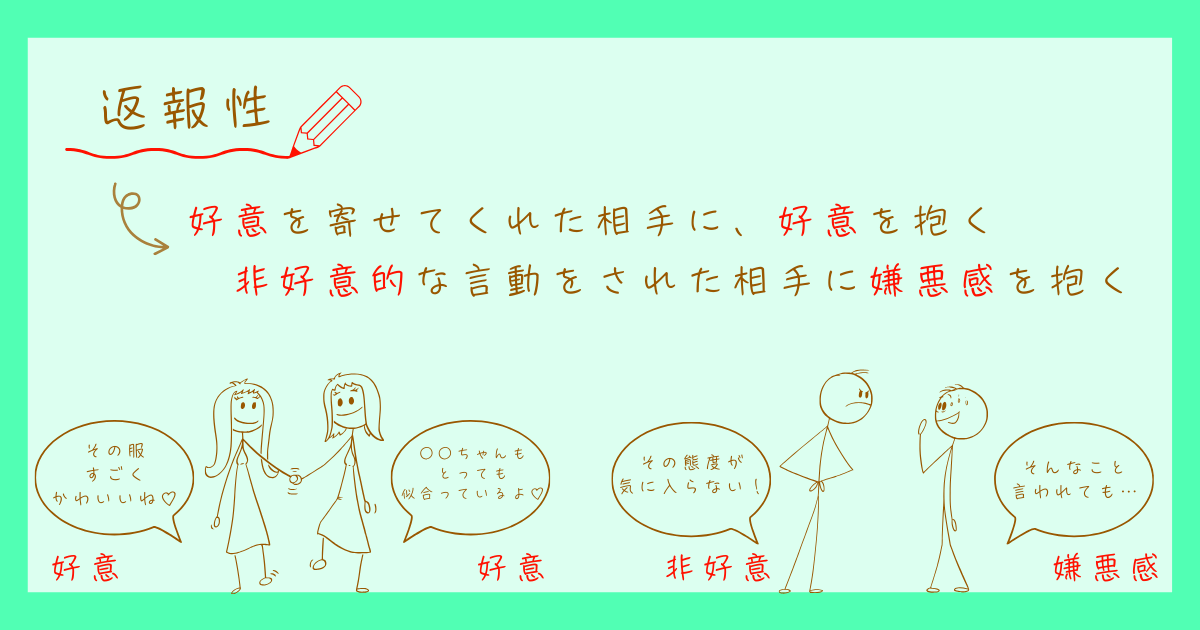

返報性

「返報性」とは、人から何かをしてもらったときに、お返しをしなければならないと感じる心理のことです。

対人魅力における返報性は、相手から好意を寄せられたときに自分も好意を抱き、相手が非好意的な言動をしているときには、自分も相手に対して非好意的な感情を抱くことを言います。

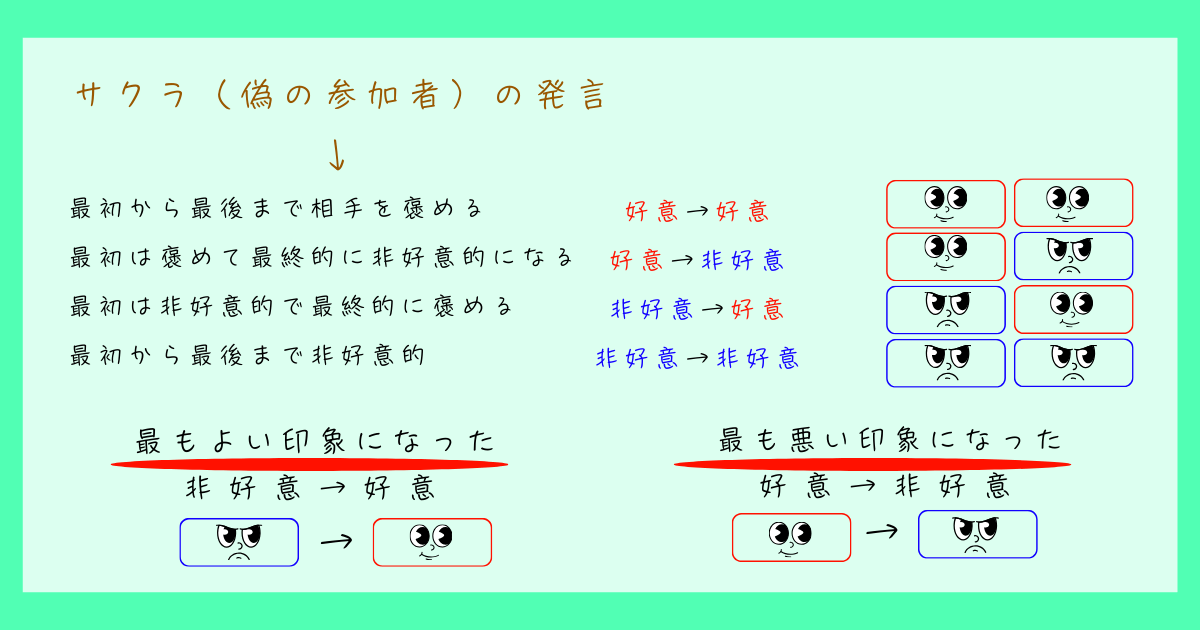

アロンソンとリンダーは、2人1組の実験参加者(一人はサクラ)に、印象評価(7回)をしてもらう実験を行いました。

最もよい印象だったのは、「好意→好意」ではなく、「非好意→好意」。

最も悪い印象だったのは、「非好意→非好意」ではなく、「好意→非好意」。

一貫した評価をするよりも、評価が変化する方が印象形成に影響を与えることが分かりました(ゲインロス効果)。

初めは好意的ではなかったけれど、話をするうちに好意的になってくれたことに、人は喜びを感じるようです。

逆に初めは好意的だったのに、話をするうちに非好意的になった場合は、最初から非好意的な人よりも、相手に対する印象は悪くなってしまうようです。

相手の言動に対して、自分も同じような感情を返してしまう「返報性」が存在することが実験から明らかになりました。

相補性

自分とは違う性格や特徴を持つ人に好意を抱き、足りない部分を補える関係を「相補性」と言います。

自分が足りていないところを補ってくれる人も、対人魅力を高める要因となっており、夫婦関係など長期的に関係を築くうえで重要だと言われています。

「面倒を見ることが好きな人」と「甘えるのが好きな人」では、お互いに補い合える関係になります。

ウィンチは、25組の新婚カップルに面接調査を行って、夫婦間の欲求を調べました。

夫「妻を守りたい」妻「夫を頼りたい」、夫「面倒を見たい」妻「甘えたい」など、相補性を持つ夫婦が多いという結果になりました。

しかし、ウィンチの研究結果については疑問視する声もあります。

ウィンチの研究は1958年に行われたもので、その後に追試が行われましたが、同じ結果を得ることができず、逆の結果になることもありました。

心理学の研究として、ウィンチの研究は再現ができないため、信憑性が疑われることがありますが、相補性も対人魅力の要因となると考えられています。

単純接触効果

何度も繰り返し同じ言葉を聞く、同じものを見ることによって、その対象に好意を持つようになることを「単純接触効果」と言います。

単純接触効果は、対象の個性とは関係なく起こるため、企業はCMや看板などで活用しています。

まとめ

人がどのような相手に対して、好意や嫌悪を抱くのかという【対人魅力】について紹介してきました。

今回紹介した4つの要因だけではなく、身体的魅力(外見)も対人魅力に影響を与えます。そして対人魅力は、周囲の状況によっても変化します。

対人魅力は、今まで経験したことがある内容も多く含まれていると思うので、納得できることもあったのではないでしょうか。

今回紹介できなかった類似性の法則に関連するミラーリング、そのほか社会的交換理論などについては、順次紹介していきたいと思います。